在留資格別記第六号の三様式(第六条の二関係)

在留資格認定証明書交付申請書

在留資格認定証明書交付申請とは

- 在留資格認定証明書とは

- 在留資格認定証明書とは、申請者である外国人が日本に上陸した際に、在留資格を許可する予定である旨を証明する書類です。

この証明書があることで、ビザの取得や在留資格の取得の際など、入国に関わる様々な手続きを円滑に進めることができます。 - 在留資格認定証明書とビザ(査証)の違い

- 在留資格認定証明書と混乱しやすいものに、ビザがあります。

在留資格認定証明書は法務省が発行しますが、ビザは外務省の管轄です。

外務省がビザを発給しても、在留資格の審査において法務省の許可が下りないということはあり得ます。 - 在留資格認定証明書は、

法務省が事前に在留資格の審査を行い、入国の際には在留資格を発行することをすでに認めていることを証明するものです。

入国の際に在留資格を得られる予約票のようなもので、この証明書を有している外国人は在留資格を得られる予定ですが、

別途ビザを取得して日本へ渡ってくる必要があります。 - 在留資格認定証明書交付の申請から取得まで

- (1)必要書類の準備

- 在留資格認定証明書交付の申請には申請書のほか、活動内容に応じた必要書類を準備する必要があります。

本人の学歴に関する証明書など、取得に時間がかかる書類が含まれる可能性もあります。

申請することを決めたら、できるだけ早めに必要書類を確認し、準備を始めましょう。 - (2)窓口へ申請

- 必要書類を全て揃え、地方出入国在留管理官署へ申請します。

なお、地方出入国在留管理官署へ申請する場合、

在留を希望する本人の居住予定地あるいは受け入れ機関の所在地を管轄する署での申請が必要です。 - (3)証明書の受け取り、もしくは不交付の説明

- 証明書の交付が許可された場合、日本国内の申請人あるいは代理人宛に証明書が送付されます。

証明書の発行にあたって、手数料は必要ありません。

万一不交付となった場合、不服申し立ての方法はありません。ただし、再申請は可能です。

不交付理由に基づき、書類を追加あるいは修正するなど対策を講じ、再申請に向けて準備を進めるのが良いでしょう。

- 在留資格認定証明書申請で注意すべきポイント

- 必ずビザが取得できるというわけではない

- 在留資格認定証明書があるからと言って、100%ビザが発給される保証はありません。

「証明書はあるのにビザがないので入国できない」という事態を防ぐため、

ビザの申請も丁寧な準備と不備のない申請を心がけましょう。 - 証明書発行から日本入国までの期限がある

- 在留資格認定証明書は、発行から3ヶ月以内に日本へ入国しなければならず、期限を過ぎると無効となります。

- 日本への入国の日が決まっている場合はそこから逆算して、あまり早めに申請し過ぎないよう調整が必要です。

証明書を取得後はできるだけスムーズに渡航できるよう、あらかじめできる準備は進めておくことも大切です。 - 代理手続きのため、時間がかかる

- 証明書交付の申請は日本国内で行う必要があるため、代理人が手続きを行うケースがメインとなります。

申請に関わる書類には本人が用意するものと、会社が用意するものがあり、申請にあたっては本人と代理人のコミュニケーションが大変重要です。

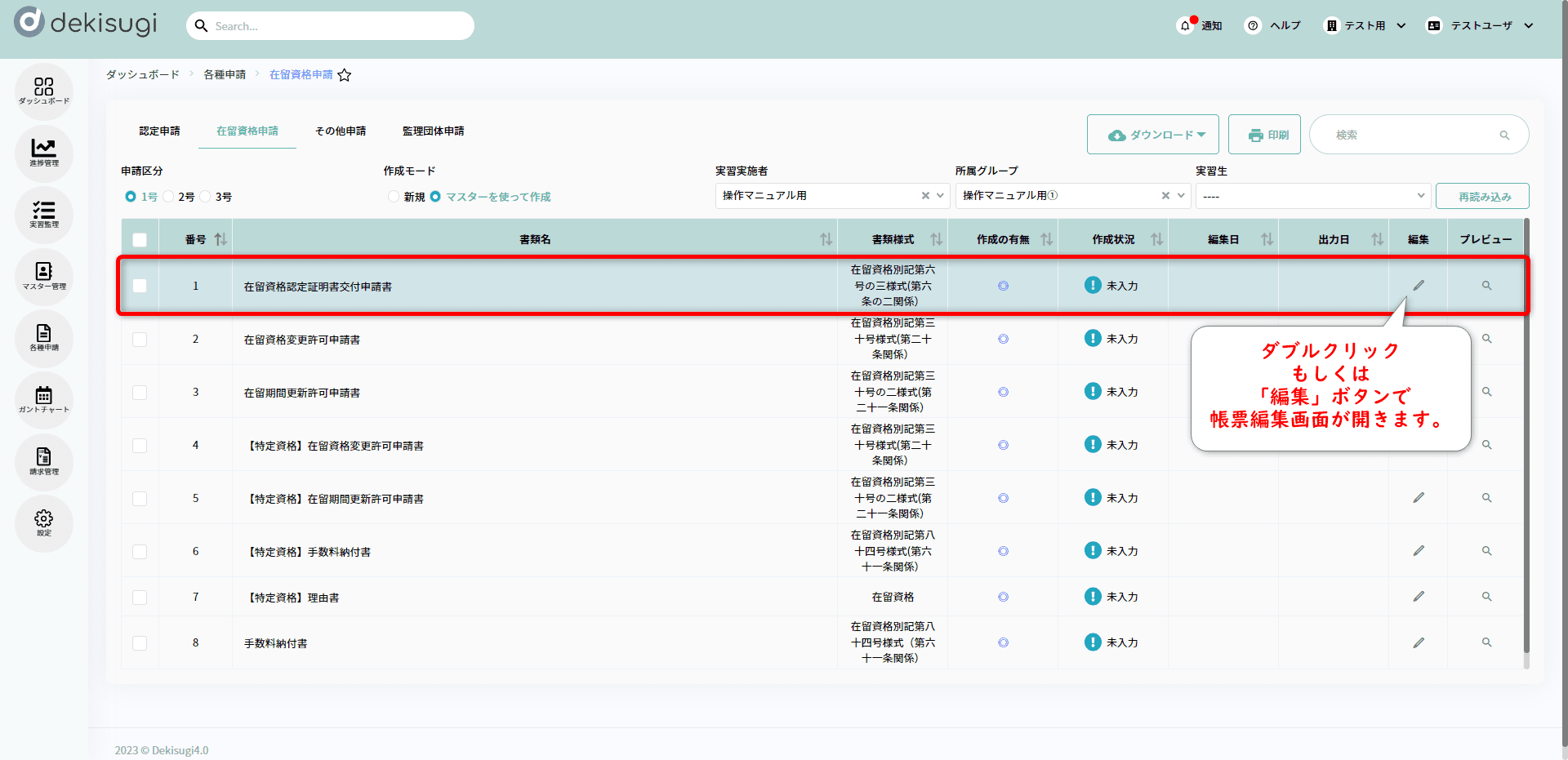

作成方法

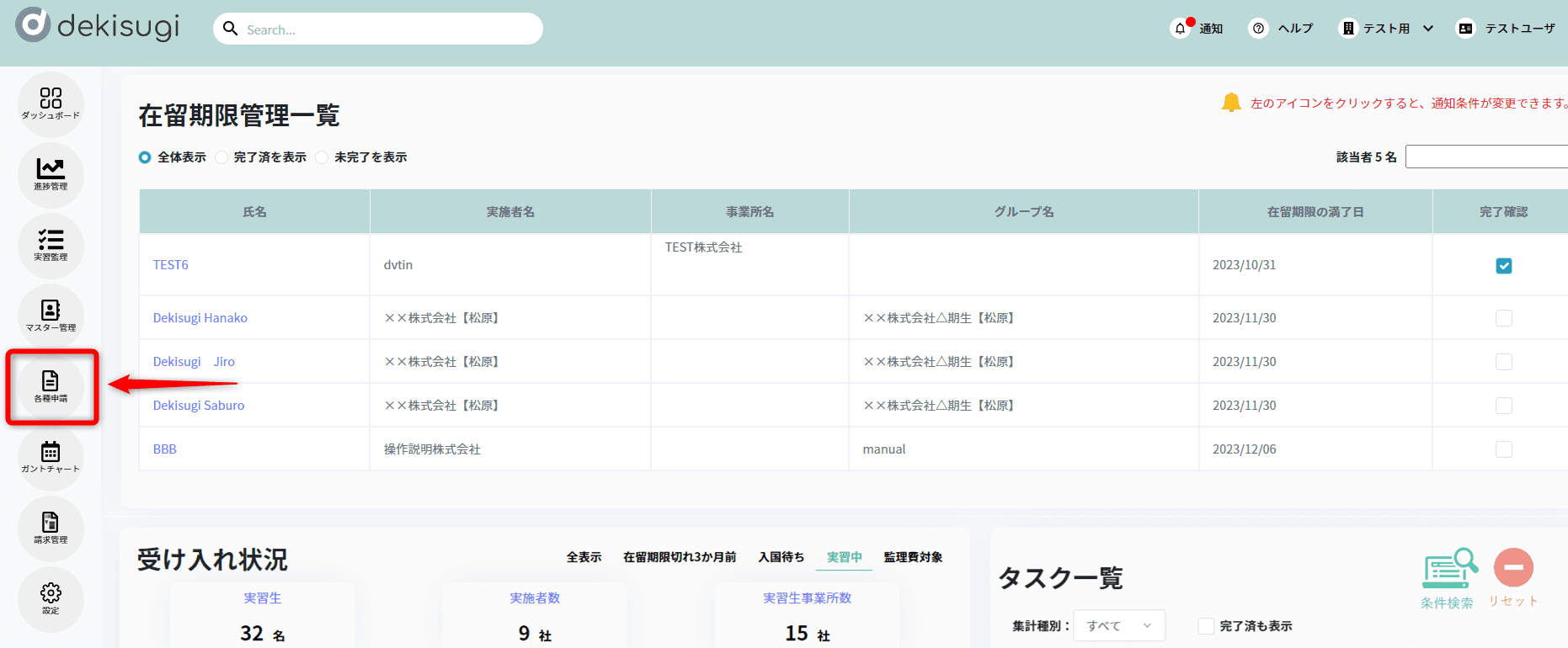

1.「各種申請」をクリックします。

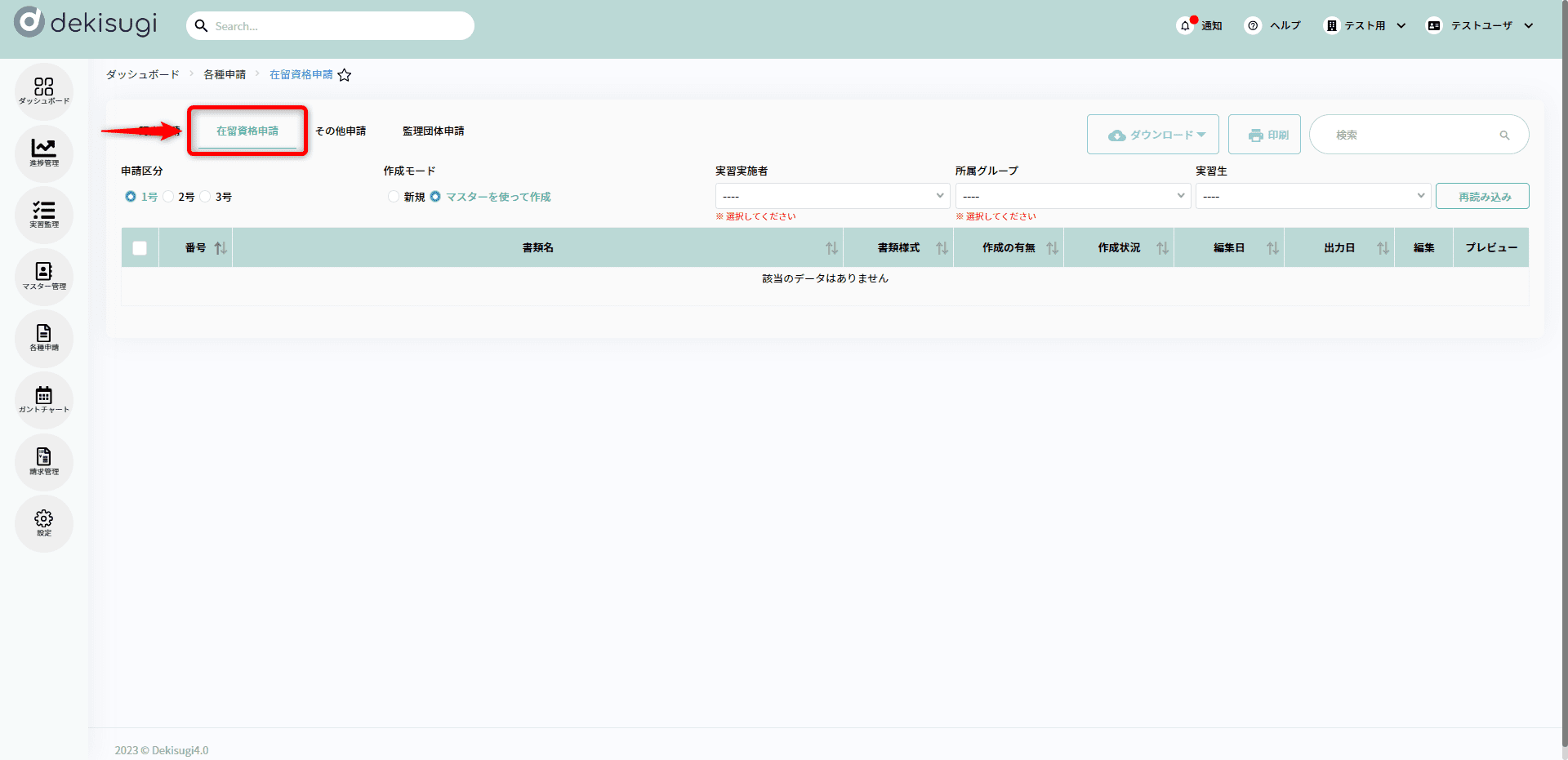

2.「認定申請」「在留資格申請」「その他申請」「監理団体申請」が並んでいる項目の「在留資格申請」を選択します。

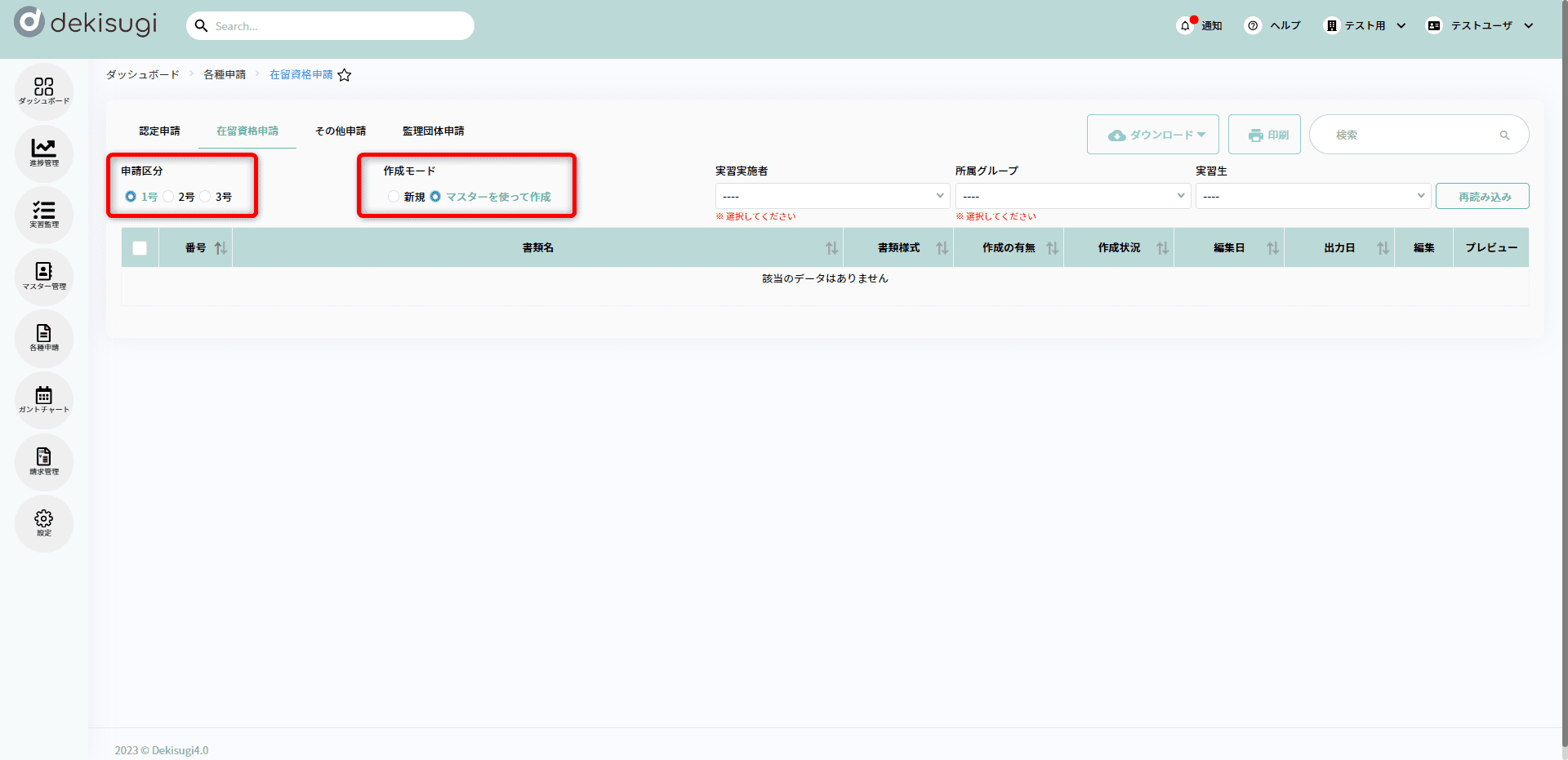

3.「申請区分」、「作成モード」をそれぞれ選択します。

マスター登録している実習生から作成する場合は「マスターを使って作成」

マスター登録していない実習生を作成する場合は「新規」を選択してください。

作成モードの詳細につきましては「認定申請一覧画面の操作方法」をご参照ください。

4.表示された帳票一覧から「在留資格認定証明書交付申請書」を選択。

ダブルクリックもしくは「編集」ボタンで帳票編集画面が開きます。

5.「在留資格認定証明書交付申請書」の帳票編集画面が開きます。

.png)

帳票のフォーマット通りに各項目の入力が可能です。

帳票の作成方法につきましては

「基本的な帳票の作り方」をご参照ください。

作成について

「申請人等作成用」と「所属機関等作成用」に分かれています。

「申請人等作成用」は2枚構成、「所属機関等作成用」は1枚構成となっております。

それぞれについて解説いたします。

申請人等作成用

写真の貼付

.png)

帳票の出力後に、在留資格認定証明書交付申請を行う外国人の方の証明写真を貼付します。

注意点は以下のとおりです。

- 写真のサイズは、縦4㎝×横3㎝

- 申請人本人のみが撮影されたもの

- 縁を除いた部分の寸法が、「出入国管理在留管理庁HP」記載の各寸法に満たしたもの

- 無帽で正面を向いたもの

- 背景がないもの(影を含む)

- 鮮明であるもの

- 提出日前6カ月以内に撮影されたもの

- 裏面に氏名が記載されたもの

国籍・地域、生年月日、氏名、性別、出生地、配偶者の有無、職業、本国における居住地

日本における連絡先、電話番号、携帯電話番号

.png)

実習生マスター /【本人情報】

から取得

- 国籍・地域

- 申請を行う外国人の方の国籍を選択します。

(台湾の方の場合は、台湾と記載しても問題ありません。) - 生年月日

- 申請を行う外国人の方の生年月日を入力します。

西暦表示で記載するので、平成や令和等の和暦は使用しません。 - 氏名必須

- 申請を行う外国人の方の名前をフルネームで入力します。

中国や台湾の方等で漢字表記を希望する場合、次回の更新時に漢字表記を希望すれば

在留カードも漢字表記の氏名に変更してもらうことができます。 - 性別

- 申請を行う外国人の方の性別を選択します。

- 出生地

- 申請を行う外国人の方の出生地を国名、都市名(市レベル)まで入力します。

- 配偶者の有無

- 婚姻している場合は、配偶者「有」を選択。

独身の場合は、配偶者「無」を選択。 - 職業

- 申請を行う外国人の方の職業を入力します。

大学生等の場合は「学生」、現在、給与所得を得て働いている場合は「会社員」、

収入が無い場合は「無職」と入力します。 - 本国における居住地

- 申請を行う外国人の方の、本国(母国)の居住地を記載していきます。

- 携帯電話番号

- 携帯電話については、

(電話番号)の項目を記載していれば、空白でも問題ありません。

担当者の方の携帯電話番号も記載しておけば、より丁寧な申請書になります。

監理団体マスター /【基本情報】

から取得

- 日本における連絡先

- 監理団体マスターに入力されている住所が反映されます。

- 電話番号

- 監理団体マスターに入力されている電話番号が反映されます。

旅券、有効期限、入国目的

.png)

実習生マスター /【在留資格関連】

から取得

- 旅券番号・有効期限

- 旅券とは、「パスポート」のことです。

申請を行う外国人の方のパスポート番号を入力します。

申請中の場合は番号の欄に「申請中」と記入します。

また、併せてパスポートに記載されている有効期限についても入力していきます。

実習生マスター / 【監理情報】

から取得

- 入国目的

- 技能実習(1号)・技能実習(2号)・技能実習(3号)のいずれかが選択されます。

入国予定年月日、上陸予定港、滞在予定期間、同伴者の有無、査証申請予定地

.png)

実習生マスター /【監理情報】

から取得

- 入国予定年月日

- 申請を行う外国人の方の日本に入国する予定年月日を入力します。

予定ですので、おおよその予定日で問題ありません。 - 在留資格認定証明書交付申請を行って数日で結果がでるということは、

原則ありませんので、審査の日程も考慮して、2カ月~3カ月後の予定日を入力しておくことがベターです。

実習生マスター /【在留資格関連】

から取得

- 上陸予定港

- 到着予定の日本の空港名を正式名称を入力します。

飛行機で日本に渡日すると思いますので、基本的には全国にある空港のいずれかが該当してくることになると考えられます。 - 滞在予定期間

- 日本に滞在する予定期間を入力します。

- 査証申請予定地

- ビザを申請する予定の日本公館がある都市名を入力します。

「査証」とはビザのことを言います。

実務上、在留資格のことも「ビザ」と呼ぶことが多いですが、厳密に言うと、「査証」と「在留資格」は異なります。

そのため、在留資格認定証明書が交付された後、現地の日本大使館(領事館)に在留資格認定証明書を持って行き、査証(ビザ)を申請することになります。

この、「査証(ビザ)」を申請する予定地をここでは入力します。

- 同伴者の有無

- 申請する外国人の方と一緒に「家族滞在」ビザ等で家族と一緒に日本に来日するようなケースでは、同伴者の有無の「有」を選択します。

1人で日本に来日する場合は、「無」を選択します。

過去の出入国歴、過去の在留資格認定証明書交付申請歴、犯罪の有無、退去強制又は出国命令の有無

.png)

実習生マスター /【在留資格関連】

から取得

- 過去の出入国歴

- 申請する外国人の方の過去の日本への出入国歴を入力し、

直近の出入国歴を記載します。

日本に入国したことない場合は、「無」を選択します。

- 過去の在留資格認定証明書交付申請歴

- 申請する外国人の方が、過去に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合は、「有」を選択し、「申請回数」「不交付(不許可)」になった回数も記載します。

今回の申請が初めての場合は、「無」を選択します。 - 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無

- 日本国内外を問わず、犯罪による処分歴があれば「有」を選択し、

具体的な内容を記入します。

ここでの犯罪には、日本国外におけるものを含み、交通違反等による処分も含まれますので、正直に記載しなければなりません。

過去に犯罪を理由として処分を受けたことがない場合は「無」を選択します。 - 退去強制又は出国命令による出国の有無

- 過去に強制送還や出国命令を受けての帰国歴がある場合、「有」を選択し、

その回数と直近の出国日を記入します。

無い場合は「無」を選択します。

在日親族及び同居者

.png)

実習生マスター /【在留資格関連】

から取得

- 在日親族及び同居者

- 日本国内に家族や同居者が在住している場合、

「有」を選択し、続柄や氏名など詳細を入力します。

「在日親族」のみ記載してください。 - 該当者が誰もいない場合は「無」を選択します

勤務先

.png)

実習生マスター /【監理情報】

から取得

- 勤務先

- 申請する外国人の方が勤務する会社等の情報を入力します。

なお、本店以外の支店がある場合は支店名を入力し、

所在地及び電話番号はその勤務することになる支店の情報を入力します。 - 実習実施者(勤務先)から実習事業所を選択します。

監理団体(団体監理型技能実習の場合に記入)

.png)

監理団体マスター /【基本情報】

から取得

- (1) 名称

- 監理団体マスターに入力されている「監理団体名」が反映されます。

- (2) 所在地

- 監理団体マスターに入力されている「住所」が反映されます。

職歴

.png)

実習生マスター /【本人情報】

から取得

勤務地を問わず、これまでの職歴を全て入力します。

入力欄が足りない場合は、

「別紙参照」と記載し、職務経歴書を作成していただく必要がございます。

6件まで本紙への記載が可能です。

職歴欄上部にある(職歴の有無)を必ず選択してください。

入力されていても「有」を選択されていない場合は帳票に反映されません。

申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人

.png)

実習生マスター /【在留資格関連】

から取得

実際に申請手続きを行う人の情報を入力します。

署名は必ず申請人もしくは代理人が自署してください。

- 氏名

- 【実習生マスター / 在留資格関連】の

(代理人の氏名)に入力されている内容を反映します。 - 本人との関係

- 【実習生マスター / 在留資格関連】の

(代理人との関係性)に入力されている内容を反映します。 - 住所

- 【実習生マスター / 在留資格関連】の

(代理人の住所)に入力されている内容を反映します。 - 電話番号

- 【実習生マスター / 在留資格関連】の

(代理人の連絡先)に入力されている内容を反映します。

- 携帯電話番号

- 申請人・代理人の携帯番号を入力してください。

取次者

.png)

- 取次者

- 申請に際し弁護士や行政書士など取次者を介した場合、その人の情報を入力します。

該当しない場合は空欄にしておきます。

所属機関等作成用

技能実習生・技能実習計画

.png)

実習生マスター /【本人情報】

から取得

- 氏名

- 申請する外国人の氏名を入力します。

実習生マスターに登録されている(氏名_口一マ字)が反映されます。

実習生マスター /【監理情報】

から取得

- (1)認定番号

- 実習生マスターの((実習〇号)認定番号)に登録されている認定番号が反映されます。

- (2)認定年月日

- 実習生マスターの((実習〇号)認定日)に登録されている認定日が反映されます。

- (3)技能実習の区分

- 実習生マスターの(実習生区分)に登録されている区分で反映されます。

職種

.png)

実習生マスター /【在留資格関連】

から取得

在留資格認定証明書交付申請書の別紙に添付されている

「職種一覧」のから該当する職種を入力します。(100~110、999のみ選択可能)

- 職種

- (1)主たる職種

- 実習生マスターに登録されている(主たる職種番号)が反映されます。

- ▼(プルダウン)から選択も可能です。

選択した職種名は帳票出力時に自動的に番号に変換されます。 - (2)他の職種

- 実習生マスターに登録されている(他職種1・2・3)が反映されます。

- ▼(プルダウン)から選択も可能です。(複数選択可)

選択した職種名は帳票出力時に自動的に番号に変換されます。

技能実習期間及び一時帰国期間(※実際の予定期間を記入)

.png)

実習生マスター /【監理情報】

から取得

- 技能実習期間

- 実習生マスターに登録されている

(〇号_実習予定期間_開始日)と(〇号_実習予定期間_満了日)が反映されます。 - 一時帰国期間

- 実習生マスターに登録されている

(帰国予定時期(始))と(帰国予定時期(終))が反映されます。 - 第3号技能実習の場合に入力が必要となります。

実習実施者(勤務先)

.png)

- (1)名称必須

- 主に技能実習を行わせる事業所について、登記通りに入力してください。

- (3)雇用保険適用事業所番号(11桁)

- 主に技能実習を行わせる事業所の 雇用保険適用事業所番号(11桁)を入力してください。

- 雇用保険適用事業所番号は、「従業員の雇用保険被保険者の資格取得届」や「資格喪失届の事業主控」、「雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)」等に記載されています。

- (5)所在地・電話番号

- 主に技能実習を行わせる事業所の、所在地及び電話番号を入力してください。

- (6)常勤職員数

- 技能実習生を含む、事業所の従業員数を入力してください。

実習実施者マスター /【基本情報】

から取得

受け入れ先企業の情報を入力します。

- (2)法人番号

- 法人番号は国税庁法人番号公表サイトで確認できます。

- (4)業種

- 主たる業種

- 別紙に添付されている「業種一覧」から該当する業種を入力します。

実施者マスターに登録されている(主たる業種番号)が反映されます。 - ▼(プルダウン)から選択も可能です。

選択した職種名は帳票出力時に自動的に番号に変換されます。 - 他の業種

- 実施者マスターに登録されている(他職種1・2)が反映されます。

- ▼(プルダウン)から選択も可能です。

選択した職種名は帳票出力時に自動的に番号に変換されます。

- (7)実習実施者届出受理番号

- 実習実施者届出受理番号を入力してください。

- (8)実習実施者届出受理年月日

- 実習実施者届出受理日を入力してください。

監理団体(団体監理型技能実習の場合に記入)

.png)

監理団体マスター /【基本情報】

から取得

- (1)名称

- 監理団体マスターの(監理団体名)が反映されます。

- (2)法人番号(13桁)

- 監理団体マスターの(法人番号)が反映されます。

- (3)雇用保険適用事業所番号(11桁)

- 監理団体マスターの(雇用保険適用事業所番号)が反映されます。

- (5)所在地

- 監理団体マスターの(住所)が反映されます。

- (4)業種

- 主たる業種

- ▼(プルダウン)から選択してください。

選択した職種名は帳票出力時に自動的に番号に変換されます。 - 他の業種

- 他に業種があれば、▼(プルダウン)から選択してください。

選択した職種名は帳票出力時に自動的に番号に変換されます。

- (6)監理団体許可の事業区分

- 監理団体マスターの(監理事業区分)が反映されます。

- (7)監理団体許可番号

- 監理団体マスターの(許可番号)が反映されます。

- (8)監理団体許可年月日

- 監理団体マスターの(許可年月日)が反映されます。

- (9)監理団体許可の有効期間

- 監理団体マスターの(許可有効期間)が反映されます。

フリー欄

.png)

こちらに入力したデータは帳票出力では反映されず、

備考として保存できる自由入力項目です。